学术咨询服务正当时学报期刊咨询网是专业的学术咨询服务平台!

发布时间:2022-05-14 15:15所属平台:学报论文发表咨询网浏览: 次

摘 要宋代出使行记上承晋唐,既有早期行记纪行与传人的文本特征,又是源于赵宋王朝这个特定政治外交环境的产物。赵宋王朝先后与辽、金、元政权形成对峙,对外关系主要模式从朝贡体系转为对等外交,宋人的&

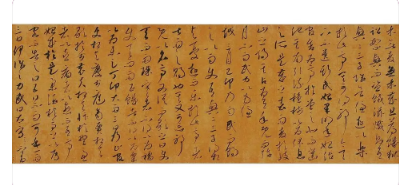

摘 要宋代出使行记上承晋唐,既有早期行记“纪行”与“传人”的文本特征,又是源于赵宋王朝这个特定政治外交环境的产物。赵宋王朝先后与辽、金、元政权形成对峙,对外关系主要模式从“朝贡体系”转为“对等外交”,宋人的“中国”意识凸显。这种意识与文化认同植根于士人心中,形诸笔端。行记书写中,宋朝是他们心目中的唯一的“中国”,以此为书写视角,宋辽、宋金边界,被视作一种主观、文化的表述,地理的悬隔被赋予了“界隔夷夏”的文化意蕴。基于自身社会文化与伦理情感的影响,宋代士人对“异族”他者的展现,传递着他们敏锐的“夷夏”感知,承载着他们对“以夷变夏”的沉重焦虑与思考,并昭示出宋人以“华夷之辨”为标准的“中国”意识。 行记中所呈现出的这种中国历史和文明内部的多元性、丰富性、异质性,给我们重新认识古代中国10至13世纪的文明提供了一个独特视角。

关键词宋代;出使行记;“中国”意识;边界感知

宋朝是中国历史上的特殊时期,不仅人心政俗为之一变①,而且外部环境极为复杂。契丹、女真、党项、蒙古等在宋朝周边地区建立辽、金、西夏、蒙古(元)等少数民族政权,周边民族政权林立, 宋朝对外关系主要模式从“朝贡体系”转为“对等外交”②,在现实政治的推动之下,国家边界也就日渐清晰③,“中国”意识凸显④。政治的特殊性造就了文学的特殊性,宋朝与辽夏金元各设国信使,南北通问,使事频繁,大批记述宋朝与各少数民族政权交聘的行记应运而生①。作为使臣上呈给皇帝的奏文,行记中不仅详载着使臣出使的行进路线、沿途见闻和出使地的山川道里、风土民情以及使臣的交聘之语,同时,在空间层面和精神层面又都浸染着异域文化的生存场域,饱含着出使者对社会现实、国家政治状态的特别关注和深刻思考。 宋人出使行记的书写既关乎10—13 世纪中国文学的发展,又牵涉现实政治下宋人的“华夷之辨”与异域的文化记忆。

兹事体大,而论之者鲜②。鉴于此,笔者不揣浅陋,拟从宋人的“中国”认知视角,对行记中的边界感知与“异族”他者的呈现展开探讨③,以此为我们以宋朝人的自我意识认识和想象这一时期的中国文化提供一种阐释的历史依据。诚然,宋人所言“中国”并非现在民族国家意义上的现代中国,而更多的是一种“中原之国”“中心之国”的地理和文化概念,指汉民族祖居之地,别于“四夷”,以示中原王朝正统之所在,强调同质性,具有国族主义色彩;其笔下之“异族”也并非中华民族之外的异族,而是指相对于超出中原汉族之外的周边少数民族的概念。从大历史观角度而言,这些认识是相对狭隘的。本文是对宋人论说的还原和研究。

一、“中国”意识的凸显:

宋人的天下观、国家观宋代,边界线一度由长城一带向内迁移,尽失地利,无险可守。仁宗天圣三年(1025),即元昊(1003—1048)称帝之前13年,时任大理寺丞的范仲淹即已预见国家隐伏的边患危机,他在《奏上时务书》中指出:国家“守在四夷,不可不虑”,而今已是“自京至边,并无关险”,他为此忧心忡忡:“再扣澶渊,岂必寻好?未知果有几将,可代长城?”④ 北方游牧民族长驱直入,周边部族、政权林立⑤。 “夷狄”不再是宋的统一对象,此深为士人所虑。诚然,宋王朝300多年间,“内无大臣跋扈,外无藩镇强横,亦无大盗贼”,不曾出现历史上影响全局的全国性的大规模动乱,但唯独“夷狄为可虑”⑥。

富弼于庆历四年(1044)六月戊午上书亦指出,契丹、西夏少数民族力量不断发展壮大,“劲兵骁将长于中国,中国所有,彼尽得之,彼之所长,中国不及”⑦。富弼作为多次出使辽国的大臣,对契丹有一定程度的了解,也认为当今“夷狄”较之以往有诸多不同。其实,“四夷之为暴,自古而然矣”,如今之所不同的,乃是其与中原王朝争夺正统:“观自古敌国之强,但有暴而无僭。今敌人建位号,威伏群夷,且百年矣。”①边界烽火连绵,“夷狄”“暴”甚于以往,不仅如此,还“暴”与“僭”兼具,已是“夷狄行中国之事曰僭”之时期了,是谓之曰“自古夷狄之祸中国,未有若此之甚者”②。

这种复杂的外部环境和内部环境的变化,既反映在宋人与少数民族的关系上,同时,也体现在他们对边疆的认识上。 关于宋人与周边少数民族政权关系的变化,可从其与辽、金以及西夏等少数民族政权的关系认同中得到体现。就宋辽关系而言,可分为前、后两个时期:澶渊之盟签订之前为前期,双方之间战争与和平交互出现,辽常被称为“戎狄”或“蕃戎”③;盟约签订之后,宋辽双方对峙局面形成,维持了一 个世纪的和平局面,辽常被称为“大契丹”“北朝”④“兄弟”⑤。宋金关系中,绍兴十一年(1141),南宋与金订立和议,划定疆界,以东起淮水西至大散关为界,规定宋向金称臣,向金交纳岁币,确立了历史上未曾有过的臣属关系⑥。

而对与宋有朝贡关系的西夏、交趾、西蕃、大理等,宋人常以“藩臣” 称之⑦。从中,我们不难发现,中原王朝与周边少数民族政权的“各种形式的实质关系”在宋王朝这里都有着充分的体现⑧,与辽的平等关系,为先秦以来所少见,而与金的臣属关系,则是历史上未曾有过的新情况,同时,还极力维持着以“中国”为中心的朝贡体系。 宋人天下格局的重大变化体现在人们的认识方面,即是传统的华夷观念与朝贡体系“开始由实际的策略转为想象的秩序,从真正制度上的居高临下,变成想象世界中的自我安慰”⑨。梁艾琳(I?rene S. Leung)就曾通过对《宣和图谱》中“番族”的研究指出,宋与辽之间的实体边界,其实成为了当地人民表达彼此的一种精神边界①。由此,伴随士人边界意识与“中国意识”的凸显,宋人“想象世界中的自我安慰”的天下观就有了自身独特的内涵。

其一,作为人们疆域思想的一种表现方式,宋人言说的“天下”在传统的实际疆域的基础上,又拓展出了理想疆域的意涵。如,“至道三年,分天下为十五路”中的“天下”②,就是指向实际疆域。 而如“诚以中原板荡,王业偏安,祖宗大一统之天下,仅存其半,其规模措置,不容不尔也”③中祖宗所开创的大一统天下,则既有南宋实际控制的疆域内涵,同时又指向中原旧疆的理想疆域。面对中原板荡的时局,故土收复无望,士人大一统的社会理想,此时就主要在理论观念中得到表达,拓展出 “不以今日之边为边,以祖宗之边为边。则规模必宏,制度必广,而后备御之策全矣”的疆域理想④。

其二,面对多样的民族关系,宋人突出了对正统的强调,以证明自己仍是天下的中心。由此,判别“中国”之“正统”的标准,不再是具体的地域、种族,而是通过将“中国”抽象化、义理化,凭借政治传承、文化、民族为主要内容来突显“正统”的地位。如陈师道《正统论》中指出“中国”的三要素是 “天地之所合”“先王之所治”“礼乐刑政之所出”⑤,从文化、政权继承性等角度对正统性进行了界定。南宋末年,面对时局的变动,中原疆土的相继沦陷,郑思肖极力争正统,在他看来“夷狄素无礼法,绝非人类”⑥,唯有“圣人始可以合天下、中国、正统而一之”。宋作为“粹然一天”是大中至正之所归,“不以有疆土而存,不以无疆土而亡”⑦。

其三,严“华夷之辨”成为时代强音。宋人往往通过对政权、文化、地域等方面的强调,凸显华夏的自我意识。如元?七年(1092)二月丙辰,因“吴太伯以礼仪变夷之风,今庙貌虽崇而明号未正”⑧,宋哲宗“诏商贾往外蕃,不得辄带书物送中国官”,诏书中的“中国”,即代指宋政权,其中对天下格局中华夷主次关系的认识依然没有改变,国家政治实体的意义得到凸显。石介《中国论》严格区分“夷狄”与华夏,极力论证宋朝的正统性与汉文明的绝对优势,其关于“中国”与“四夷”的论说是宋代华夷观念严格化的重要体现,篇首便表明了中原与“四夷”的地域关系是:“夫天处乎上,居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷,四夷外也,中国内也。

天地为之平,内外所以限也。”⑨汉人居天下之中,是宋人“中国”意识、自我意识强化在地域上的集中体现。“内诸夏外夷狄”深深根植于宋人的观念之中。 诚然,“中国”作为一个文化概念由来已久,但至宋,北方各“蛮夷”不断发展壮大,对正统的中原王朝已构成极大威胁,深刻地影响了士人的精英观念与思想世界。具体而言,更加注重华夷大防, 突出以“正统”作为天下中心的标准,政权的合法性与文化传承性成了其“正统”的应有内涵,宋人由此“有了实际的敌国意识和边界意识,有了关于中国有限的空间意思”???。“夷狄犯中国”的焦虑,使他们总是试图证明“中国(宋王国)”的正统性和“文明(汉族文化)”的合理性①。

可以说,宋人的 “中国”意识涵括了自然地理、历史沿革、华夷观念等多层要素,而背后凸显的则是士人的历史、文化认同。这种文化认同深深植根于士人心中,形诸笔端。宋朝使者或为向对方的君主贺岁祝寿,或为商议战和大事,奉旨北上辽、金,他们肩负着刺探对方军政情报的重任,内心异常敏感。在行记中,他们以特有的知识视野、深邃的思想及政治自觉书写着行程中的景与物,不仅记录了跨越不同地理空间的过程,也记录了使者从一文化空间进入另一文化空间的情感体验,赋予边界以“界隔夷夏”的文化意蕴,细致地展现着“异族”他者。透过这些记录,我们可以感知宋代疆域变迁与“夷夏”观念之间存在着的内在关联,由此窥探他们在疆土日蹙的情况下,是如何理解并适应当时的“天下”的。

二、“界隔夷夏”:边界的文化意蕴

宋代南北对峙,“夷夏”各占一方,传统的地理格局发生很大改变,中原与少数民族政权之间形成了清晰的疆界。澶渊之盟后,北宋与辽约定两国“沿边州军,各守疆界,两地人户,不得交侵”②。 宋辽定界后,“画河为界,所以限南北”③,河北段界河就成为两国间明确的疆界线,过此河即出国境。“疆界既辨,则边圉不可不谨”④。一旦形成清晰的国界,士人的边界感知就为之一变,守国就不再是传统意义上的守边了,守边就意味着守界,领土成为“中国”定义的核心要素,诚如时人所说: “且祖宗之北边,自燕而北也,今也自淮而北。祖宗之西边,自夏而西,今也自汉而西。祖宗之边可以边言,今日之边,不可以边言!”⑤由此,估量古今之间的差异,讨论倡议地点的层次结构,并规划可能的前进路线,都是当时士人关于地理边界问题的更广泛话语的各个方面。出使辽、金的使臣因出使的特殊经历,在面对边界及其陌生的地理环境时,往往表现出比常人更为深刻的体验。

宋辽边界线上,位于北宋雄州归信县与辽之涿州新城县之间的白沟(又名拒马河,或巨马河), 是北宋使臣使辽的必经之地,路振、王曾、沈括、许亢宗等人的行记中都对此作了记载。沈括《熙宁使契丹图抄》在客观的记录中,描写了白沟塘泊甚多的地理特点:“北白沟馆南距雄州三十八里。面拒马河,负北塘,广三四里,陂泽绎属,略如三关。”同时,亦表明辽在此开挖塘泊,以此为“夷夏”的分界线:“近岁狄人稍为缭堤畜水,以仿塞南”⑥。宋人先在白沟河南开挖,辽人稍后仿效宋人这一做法,而在白沟河北开挖。许亢宗《宣和乙巳奉使金国行程录》将本朝与白沟对举,本朝境内1150里, 不曾详叙,所叙“起自白沟契丹旧界,止于虏廷冒离纳钵”⑦,足见其边界意识的分明。许亢宗并于开篇指出“南宋与契丹以此为界”⑧,同样体现着以白沟为界的“夷夏”观念。

山川艰险,关山难越, 地理层面上即给人“界隔夷夏”的感觉,而同时,使者又赋予这些山川以“夷夏”的界限,更是凸显了山川的文化意味。迨至南宋,出使者对白沟的感知,与北宋使者持有同样的“夷夏”观念。楼钥于乾道五年(1169),随舅父汪大猷出使金朝,即认为白沟就地理环境而言,“真一衣带水”,所不同的只是宋人的主观意识,“安肃等处水柜、榆柳、塘泊之遗迹亦皆人力设险”,“而非天险也”。程卓嘉定四年十二月(1212年初)出使金国,《使金录》是其途中纪行之作,于山川道里及所见古迹,皆排日载之,对白沟同样有记载:“二十里,过白沟河,昔与辽人分界。”①世事无常,当年的白沟成为金国腹地。

在历史的记忆中,这里长期属于“中国”,现在却因为一条界线存在,两边似乎完全成了不同的世界,使者对这里的记载更多的是承载着一种文化之别。 思乡岭在行记中,同样也是使者心目中“夷夏”界限的一个意象:“过顿,入大山间,委回东北,又二十里登思乡岭。”②思乡岭已越过白沟,进入辽境,使者经过此地,就进入到了另一个充满异质文化的国度。思乡岭本身山高路险,重岭叠嶂,艰难攀登的过程给人心理以“关山难越”的地理障碍感。 登上思乡岭,回望幽燕,即有一种永诀之感。除此,一些险要之处也被认为是“夷夏”的界线。如《乘轺录》记载:“七十里,道东有寨栅门,崖壁斗绝,此天所以限戎虏也。”③设在险要之地的栅栏门被认为是上天用来阻挡“夷狄”的。许亢宗记载:“弥望黄云白草,莫知亘极。盖天设此,限华夷也。”④

一 座连绵的大山隔开南北之地,这是天为设险,限制“华夷”,因此两边的景观截然不同:“出榆关以东, 山川风物,与中原殊异”⑤,山南良田果园,北边地贫水浊。边界两边都是中国领土,但由于边界的出现,形成了人为的阻隔,久而久之,人们在文化心理上亦有了边界的意识,地理的悬隔被赋予了文化悬隔的意蕴,这些边界意象的核心意义即是借地理表达文化感知,在宋使眼中即是“限华夷”的。 中国古代民族交杂融通,“夷夏”之间并没有明显的界限,最初,出于地理方面的因素,方有“夷夏”观念的形成。如《尚书·禹贡》中的“五服”说,依距离远近和亲疏关系画出五个同心圆,由内而外依次是:甸服、侯服、绥服、要服、荒服⑥。

天子直接统治的地区为甸服,居于最核心的位置;“蛮夷”主要居住区域是要服和荒服,他们的功用,主要是对“中国”起藩辅与保护的作用。宋代疆域发生重大变迁,对标准的“中国”身份的全面认同,已经成为士人身份认同的普遍特征。宋辽、宋金通过协议保持着固定的界线,边界感知毋庸置疑被视作一种主观、文化的表述,界线在使者的观念中, 就具有了区分“夷夏”的功能。 重审宋代行记中如白沟、思乡岭这些独具标志性的地理分界,我们可以看到,宋朝使者对北方领土的描绘,仍然运用了一些对北方民族的文化刻板的方式,如称其领土上的少数民族为“蛮夷”, 这种“夷狄”领土的描述中实则传达了一种文化连续性的感觉,如“北方”概念,一方面既包括辽金领土,另一方面也表达了宋人对同一领土的眷恋。在宋代,边境仍然是文明的边疆,是一个假想的普遍的“中国”的化身,士人以此与超越它的其他民族和国家短暂性对抗。也许不同士人对特定边境策略持有不同观点,但在王朝的合法性取决于朝廷恢复“中国”正常规模的前景的认识上却是相当 一致的。由是而论,尽管忠心为国被认为是宋朝政治家和历史学家对明清时期政治文化最重要、最持久的贡献之一,但于宋人而言,对领土的眷恋,是宋朝政治文化的重要特征。

三、“夷夏之变”:展现“异族”

他者于使者而言,面对异域,他们有着更为清晰的辨析,总是希望通过对异域的道里远近、经济军事、风土人情等情况的描述,强化相关观念、规范、价值观、法制和道德。由此,他们在基于自身社会文化与伦理情感的影响下,在更为细致的层面,记录着异域风俗朴实之风的荡然无存、野蛮贪婪的 “中朝”真相、以及令人伤痛的“以夷变夏”,传递着他们敏锐的“夷夏”感知,承载着他们对转向衰落的两宋王朝的沉重焦虑与思考,彰显了他们在特定政治外交环境下的沉痛感受与使命意识。 最初,使者对初兴的女真多是带着一种欣赏的情怀,肯定其淳朴厚重的风气习俗,记录着他们的荒陋与粗犷。北宋末年,马扩在宣和年间多次出使金国,其《茅斋自叙》一书中即翔实记录了金初女真荒野淳朴的风俗:农业尚处于较为原始的状态,人们的饮食主要以驯养家畜与猎获野物为主①, “所种止稗子,舂米,旋炊粳饭”②,主要种植些稗子,吃稗饭。宣和四年(1122),他曾随同阿骨打一 起习武狩猎,操演兵法,狩猎中间,马扩与阿骨打及其他女真贵族共食,称之为“御宴”,皆是“人置稗饭一碗”。

女真人以稗米饭作为举行宴会、招待客人的主食,马扩对此不无赞赏。除此,他还特别钦羡其君臣官民之间的平等风尚。在一次向阿骨打递上国书并赴宴的记载中,他如此记录了阿骨打的一席言语,从中可见其简朴之风:“我家自上祖相传,止有如此风俗,不会奢饰。只得个屋子,冬暖夏凉,更不必修宫殿,劳费百姓也,南使勿笑。”身为皇帝的阿骨打不劳费百姓,皇帝的宫殿就和小屋子相差无几,君主生活之简易,君臣地位之平等,可见一斑。诚然,金朝建国初期,君主和臣民之间是没有等级之分的,他们甚至可以同食、同浴。

“胡俗,旧无仪法。君民同川而浴,肩相摩于道。民虽杀鸡,亦召其君同食”③,即是使者的见证。 迨至宣和七年(1125)正月,宋使许亢宗一行来到金上京会宁府(今黑龙江省哈尔滨市阿城区), 上京依然十分荒凉,但此时在宋朝使者看来,也是“木建殿七间,甚壮”,“规模亦甚侈也”,迥然有别于三年前马扩所见之平等简易的场面;殿内仪卫人数甚众,“女真酋领数十人班于西厢,以次拜讫, 近贵人各百余人上殿,以次就坐,余并退……女真兵数十人分两壁立,各持长柄小骨"以为仪卫”。 除此,使者朝见的礼仪也是极其繁缛,遇食时“数胡人抬舁十数鼎致前,亲手旋切割??以进,名曰 ‘御厨宴’”,腐化气息俨然在滋长。次日宴会上的乐舞是“鸣钲击鼓,百戏出场”,作者对此评论云: “服色鲜明,颇类中朝”,“如祠庙所画电母,此为异尔”④。对于这种既类似中原文化,但又存在诸多差异的“夷狄”文化,使者们直言不讳地表达了厌恶与恐惧:“研芥子,和醋伴肉,食心血脏瀹羹,?以韭菜,秽污不可向口,虏人嗜之。”⑤对食物的抵触情绪之后所反映的正是对“夷狄”的厌恶,他们内心的感受已是:“近年称尚汉仪,朴茂之风亦替。”⑥

四、出使行记的文化史意义

宋代出使行记上承晋唐,既有早期行记“纪行”与“传人”的文本特征,又是源于赵宋王朝这个特定政治外交环境的产物,复杂的社会背景、南北政权对立的局面,以及多边外交关系都为当时行记的创作提供了条件。宋代实为出使行记创作承前启后的时代,是这类文体逐步稳定而又渐趋转变的时代。宋代出使行记,主要记载出使国皇室、宫廷仪礼、官僚机构、区域饮食和风俗习惯,以及行政区划和自然特征,具有很强的记事功能,备受史传家青睐。如洪适认为《松漠纪闻》能“广史氏之异闻”①,余靖自述《契丹官仪》可“补史之阙”②。真实反映外交过程的文本特质,使宋代出使行记成为极具“实录”性质的史料。

对使者而言,行记属于提醒人们“中国”使命的一系列文本和实物。徐兢《宣和奉使高丽图经》的著述目的是希望像古代行人一样用书“复命于王”,让“深居高拱”的天子,能“周知天下之故”, “察四方万里之远”③。陆游就曾写过他对阅读范成大《揽辔录》的思考:“夜读范至能《揽辔录》,言中原父老见使者多挥涕,感其事,作绝句。”④其目的在于为恢复河山提供一些有益参考。清李鹤俦跋程卓《使金录》指出:“宋人行役多为日录,以记其经历之详。其间道里之遐迩、郡邑之更革有可概见。而举山川、考古迹、传时事,在博洽者不为无助焉。”⑤

在行记的书写中,宋朝是作者心目中的唯一的“中国”。在中央王国的宋朝想象中,他们期望熟悉“中国”疆域和外国政权的大致情况。以此为书写视角,士人搜集了有关外国政权的地方描述和相关信息,并将这种地方描述融入“中国”范围内。宋辽、宋金边界,被视作一种主观的、文化的表述,由此具有了区分“夷夏”的功能。行记中的这些文字和对话,表明人们认为宋朝统驭已知世界的观念是不容置疑的,虽然多元世界的现实导致了一种世界观,即北方官僚国家的形成及其臣民一样被人们所承认,但作为“天下之人”(“夷夏”)的君主的中央国家统治者的帝国理想仍然没有受到挑战。在对“异族”他者的展现中,宋人详细记录了辽、金的饮食、服饰、礼仪等,展现了南北文化的交流冲突,传达了他们对此文化景观的厌恶情绪与不屑的态度。

同时,我们从中可以感知到,文化的双向流动促成了辽、金文化的异质化,并非如往日“汉化”能简单概括之,而是在北族文化与中原文化共同“涵化”下促成的一种新文化。在此层意义上,宋人“华夷之辨”中的“夷狄”,较之以往,已不再是地域意义上的区别,也并非处处与中华不相容的“夷狄”,它融合了胡汉的某些特质,凝固为一 种新质的,与“中华”文化特质相类似的“夷狄”⑥。它们有“僭夺”、取代“中国文化”的态势,这是宋代使者所深深忧虑和恐惧的。由此,他们于行记中所极力严防的“夷夏之变”,所传达的其实正是他们在民族融合过程中文化上的紧张和复杂心理。诗词可透露历史信息⑦,行记亦然。从文化研究的角度来看,行记是以作者自身的眼光来观察、 理解、记录不同地域的文化特征与文化现象,是主观与客观并存的,通过行记不仅可以发现各种文化之间的交流、交融,而且可以透过这些文化元素发现其背后的文化观与历史观。

从宋人“中国”意识的凸显出发,解析出使行记的文化意蕴,了解士人面对边界的文化感知及其深切的“夷夏”观念,从而深入理解“华夷之辨”的历史演变,在此基础上,我们方能重新叙述和解释“中国”作为一个政治、文化和中华民族共同体的形成历史。宋代的“中国”处在一个与多边民族交往的复杂环境之中, 产生了一直延续到现在的我们称为“中国”的这种国家意识,也即从宋代起,这一以汉族为中心的文明空间和观念世界,经由儒家(理学)的常识化、制度化和风俗化,进一步扩展,“共同体”渐次形成。

文化论文范例:绛州鼓乐的流变与传统文化的传承研究

宋人以“华夷之辨”为标准的“中国”意识,虽然反映了其在文化大交融中内在的紧张心态,但“中国”意识的历史主流超越了这种狭隘。“中国”意识形成甚早,而且随着中华民族的不断融合、发展, “中国”意识概念之内涵与外延都在不断扩展,中华民族共同体中的各个民族起于多元,经过渐次深化的交往交流交融,不断超越各民族在血缘、历史、语言、宗教、文化、风俗习惯等方面的差异,而凝结成具有统一民族性格和文化特质的民族实体,最终形成血脉相连的中国。一部中国史,就是一部各民族在长期汇聚交融中形成多元一体的中华民族的历史。

综上,行记中所呈现出的这种中国历史和文明内部的多元性、丰富性、异质性,为我们重新叙述和解释“中国”作为一个政治、文化和中华民族共同体的形成历史提供了一个独特的认知视角。作为研究者,我们需要勾连文本的外部联系和内部修辞,探讨追寻彼此之间的内在关联,以此重绘文本的“认知绘图”(cognitive mapping)①。在内外局势大变化的时代背景中,宋代出使行记的创作,记录了使者跨越不同地理空间的过程,生动地展现了空间移动与文学书写的关系,拓展了行记展现异域景观、阐发使者情愫的文本内涵,开启了行记文体的自我革新,明显地表现出作者的历史意识、文学趣味与自身的偏爱,这使得行记作为一种文体,有了凝固的精神内涵。出使行记作为思想文化史建构的重要资料,从另一个视角具备了重识10—13世纪古代中国文化的突出价值,在此层意义上, 宋代出使行记在中国文学史中的突出意义,并不仅仅是某部具体作品的文学或文献价值,而是其中蕴含的丰富的文化意义与书写观念转型的典型示范意义。

作者:刘师健

转载请注明来源。原文地址:http://www.xuebaoqk.com/xblw/7559.html

《宋人“中国”意识的凸显与出使行记的文化呈现》